「介護が必要になりそうだけど、どんなサービスがあるの?」

「介護保険って複雑でよくわからない…」

高齢化が進む現代、

介護は多くのご家庭にとって身近なテーマとなっています。

しかし、いざ介護が必要になった時

- どんなサービスがあるのか

- どのように利用すればいいのか

- 費用はどれくらいかかるのか

など、様々な疑問が浮かぶのではないでしょうか。

今回は、「介護保険サービス一覧」を分かりやすく解説します。

在宅介護サービスから施設介護サービス、

それぞれのサービス内容、

利用方法、

費用、

そして要介護度別の最適なサービス選びまで。

介護保険サービスの種類や使い方などを見つける参考になることを願っています。

介護はここからスタート!

高齢の親や配偶者が

「自分だけでは身の回りのことができなくなった」

そうなったとき、

子供だから、配偶者だから、と

ひとりで背負わないでください。

「介護保険サービス」という制度があります。

・働いている

・生活のリズムがある

・体力的に一人ではむずかしい

使えるものはしっかりつかって、

「介護」で自分が倒れることがないようにしてください!

介護保険サービスとは

「介護保険サービス」とは、

高齢者や障害者の方々が要介護状態になった際に、

日常生活をサポートするための様々なサービスを

公的な保険制度を通じて利用できる制度

要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて、

利用できるサービスの種類や範囲が異なります。

具体的には、

- 在宅介護サービス

- 施設介護サービス

の2種類があります。

(参照:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」)

介護保険サービスは、

利用者の負担を軽減するためサービスにかかる費用は公費で賄われ、

利用者は自己負担分のみを支払います。

自己負担額は、所得やサービスの種類によって異なります。

介護保険サービスを受ける 申請の流れ

介護保険サービスを利用するには、

「要介護認定」を受ける必要があります。

認定を受けるための申請は、

お住まいの市区町村の窓口で行います。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 申請書類の提出 | 申請書と必要書類(介護保険被保険者証など)を市区町村に提出 |

| 2. 介護支援専門員(ケアマネジャー)との面談 | ケアマネジャーがご自宅を訪問し、生活状況や介護の必要性などを詳しくヒアリング |

| 3. 介護認定審査会による審査 | 提出された書類とケアマネジャーの調査結果に基づき、要介護度が判定 |

| 4. 要介護認定結果の通知 | 判定結果(要支援1・2、要介護1~5)が通知 利用できるサービスが決定 |

| 5. サービス計画の作成と利用開始 | ケアマネジャーと相談しながらサービスプラン作成 サービスの利用を開始 |

介護保険の申請は、決して難しいものではありません。

必要書類を準備し、流れを理解していればスムーズに手続きを進めることができます。

在宅介護サービス一覧

住み慣れた家で安心して介護を受けられる、

様々な在宅介護サービスがあります。

自宅で受けられる主な介護保険サービスです。

それぞれのサービスのメリット・デメリットも合わせて解説。

| サービス名 | サービス内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 訪問介護 | 身体介護 ・食事 ・入浴 ・排泄介助など 生活援助 ・掃除 ・洗濯 ・調理など | ・自宅で介護を受けられる ・必要な時に必要なだけ利用できる ・プライバシーが守られる | ・介護者の負担大の可能性 ・サービス提供者の確保が難しい場合も |

| 訪問看護 | 看護師が自宅に訪問 医療的なケア ・点滴 ・注射 ・服薬管理など を提供 | ・自宅で医療的なケアを受けられる ・病院への通院負担が軽減 | ・利用できるサービスが制限される場合も ・費用が高くなる |

| 訪問 リハビリテーション | ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 などが自宅に訪問 ・機能訓練 ・リハビリを行う | ・自宅でリハビリを受けられる ・通院の負担が軽減 ・生活の質の向上 | ・頻度や時間の制限 |

| 通所介護 (デイサービス) | 日帰りで介護施設に通う ・食事 ・入浴 ・レクリエーション などのサービス提供 | ・家族の負担軽減 ・社会参加の機会増加 ・心身機能の維持・向上 | ・利用時間や曜日の制限 ・本人が行きたがらない場合も ・送迎の時間にいなければいけない ・施設によっては楽しみがない |

| 通所 リハビリテーション (デイケア) | 日帰りでリハビリ専門の施設に通う ・機能訓練 ・リハビリ ・食事 ・入浴 などのサービス提供 | ・専門的なリハビリ ・自宅での介護負担軽減 ・社会参加の機会増加 | ・利用時間や曜日の制限 ・費用が高くなる |

| 短期入所生活介護 (ショートステイ) | 短期間(数日から数週間)介護施設に入所し、介護サービスを受ける | ・介護者の負担軽減 ・心身のリフレッシュ | ・費用が高くなる ・入所できる期間に制限 ・利用予約が必要 ・一時的な介護サービス |

それぞれのサービス内容や費用は事業所によって異なるため、

詳細については市区町村の介護保険窓口や居宅介護支援事業所にご相談ください。

施設介護サービス一覧

自宅での介護が困難になった場合、

施設での介護を検討する方も多いのではないでしょうか。

介護サービスが提供できる施設はいくつかあり、それぞれに特徴があります。

| 施設の種類 | 特徴 | 対象者 |

|---|---|---|

| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | ・要介護度3以上の方が対象 ・長期的な入所介護サービス ・日常生活のサポート(食事、入浴、排泄など) ・医療処置やリハビリも提供 ・施設によって部屋の種類が異なる(個室や多床室など) ・待機者がいるため、入所までには時間がかかる | 要介護3以上の方で、自宅での介護が困難な方 |

| 介護老人保健施設 (老健) | ・在宅復帰が目標 ・リハビリテーションが中心 ・医師や看護師、理学療法士など専門職がチーム ・短期入所と長期入所の両方が可能 ・一時的な施設での介護が必要な方 | 要介護1以上の方で、在宅復帰を目指す方、または一時的な介護が必要な方 |

| 介護療養型医療施設 (療養病床) | ・医療ニーズの高い高齢者対象 ・長期的な療養サービス ・医療と介護を一体的に提供 | 医療ニーズの高い方、慢性疾患を抱えている方 |

| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | ・少人数(9名程度)での共同生活 ・認知症高齢者向け施設 ・家庭的な雰囲気の中での日常生活のサポート | 認知症と診断された方で、共同生活に適応できる方 |

上記以外にも様々なタイプの施設が存在します。

施設選びに迷った場合は、

- 市区町村の介護保険窓口

- 地域包括支援センター

などに相談すると探しやすいと思います。

要介護度別 介護保険サービスの選び方

介護保険サービスは、

要介護度によって利用できるサービスや金額が異なります。

そのため、まずは要介護度を把握することが大切です。

要支援1・2で利用できるサービス

要支援1・2は、

「要介護状態にまでは至らないものの何らかの支援が必要な状態」です。

主に、生活の自立を支援するサービスが利用できます。

| サービス名 | サービス内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ・身体介護 (食事、排泄、着替えなど) ・生活援助 (掃除、洗濯、調理など) | 利用頻度や時間は要介護度や個々の状況に応じて調整可能 |

| 通所介護 (デイサービス) | ・日帰りで通う ・入浴、食事、レクリエーションなど | 介護予防のためのデイサービスも利用可能 |

| 訪問リハビリテーション | ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問 | 機能訓練や生活動作の改善を目的とする |

| 福祉用具貸与 | ・福祉用具を貸与 (車椅子、歩行器、ベッドなど) | 要介護度に関わらず利用可能 |

| 住宅改修 | ・自宅の改修 (手すりの取り付け、段差解消など) | 上限金額あり |

要介護1~5で利用できるサービス

要介護1~5は日常生活にも支障が出てしまい、

要支援と比較してより高度な介護サービスが必要となります。

要介護度が高いほど利用できるサービスの種類や量が増え、介護費用も増加します。

| サービス名 | サービス内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ・身体介護 (食事、排泄、着替えなど) ・生活援助 (掃除、洗濯、調理など) | 要介護度に応じて利用時間や頻度が増加 |

| 通所介護 (デイサービス) | ・日帰りで通う ・入浴、食事、レクリエーションなど | 要介護度に応じて利用時間や頻度が増加 |

| 訪問看護 | ・看護師が自宅を訪問し、医療的なケアを提供 | 医師の指示に基づいて行われる |

| 訪問リハビリテーション | ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問 | 要介護度に応じて利用時間や頻度が増加 |

| 通所リハビリテーション (デイケア) | ・日帰りで通う ・集中的なリハビリ | 機能訓練を目的とする |

| 短期入所生活介護 (ショートステイ) | ・短期間(数日から数週間)施設に入所 | 介護サービスを受ける 介護者の負担軽減を目的とする |

| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | ・常時介護が必要な高齢者施設 | 入所には審査が必要 |

| 介護老人保健施設 (老健) | ・在宅復帰を目指したリハビリテーション中心の施設 | 一定期間の入所後、在宅復帰を目指す |

| 介護療養型医療施設 (療養病床) | ・医療ニーズの高い高齢者施設 | 医療と介護を一体的に提供 |

| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | ・少人数で共同生活を送る ・認知症高齢者向けの施設 | 家庭的な雰囲気の中で生活できる |

| 福祉用具貸与 | ・福祉用具を貸与 (車椅子、歩行器、ベッドなど) | 要介護度に応じて利用できる用具の種類が増加 |

| 住宅改修 | ・自宅の改修 (手すりの取り付け、段差解消など) ・自宅のバリアフリー化 | 上限金額あり |

要介護度別サービス組み合わせ例

要介護度は、個々の状況によってサービスの組み合わせは大きく異なります。

ケアマネージャー等と相談しながら、

本人にも家族にも適したプランの検討をおすすめします。

| 要介護度 | サービス組み合わせ例 |

|---|---|

| 要支援1・2 | 訪問介護(週2回) +通所介護(週2回) +福祉用具貸与 |

| 要介護1 | 訪問介護(週3回) +通所介護(週2回) +訪問リハビリ(月2回) |

| 要介護2 | 訪問介護(週4回) +通所介護(週3回) +訪問リハビリ(月2回) +訪問看護(月1回) |

| 要介護3 | 訪問介護(週5回) +通所介護(週3回) +訪問リハビリ(月2回) +訪問看護(月2回) +ショートステイ(月1回) (必要に応じて)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等への入所 |

| 要介護4・5 | 訪問介護(毎日) +訪問看護(必要に応じて) +ショートステイ(必要に応じて)/介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等への入所 |

あくまで一例です。

要介護度や状態によって変わってきます。

介護保険サービスの費用と自己負担額

介護保険サービスを利用する際に気になるのが費用。

「どれくらいかかるのか?」

「自己負担額はどのくらい?」

という不安について解説します。

介護保険の自己負担1~3割

介護保険サービスの費用は、

- サービスの種類

- 利用時間

- 要介護度

などによって異なります。

サービスにかかる費用において、

負担しなければいけない自己負担の金額は1~3割です。

負担割合は「合計所得額」に応じて変わります。

65歳以上の高齢者の多くは1割負担です。

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

| 単身の高齢者 | 本人の合計所得 160万~220万円未満 年金+その他の合計 280万円未満 | 本人の合計所得 220万円~ 年金+その他の合計 240万~340万円未満 | 本人の合計所得 220万円~ 年金+その他の合計 340万円~ |

| 2人以上の世帯 | 本人の合計所得 160万~220万円未満 年金+その他の合計 346万円未満 | 本人の合計所得 220万円~ 年金+その他の合計 346万~463万円未満 | 本人の合計所得 220万円~ 年金+その他の合計 463万円~ |

本人の合計所得が160万~220万円未満の場合でも

- 年金+その他の合計が280万円以上

- 2人以上の世帯で年金+その他の合計346万円以上

だと2割負担となります。

介護保険の利用限度額

介護サービスの利用には、

要介護度別に「区分支給限度額」が決まっています。

受けた介護サービスにかかった費用で、

この限度額を超えた分は全額自己負担となります。

| 要介護度 | 1ヶ月あたりの 利用限度額 | 自己負担額 (1割) |

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |

(参照:厚生労働省「サービスにかかる利用料」●サービス利用者の費用負担等)

サービス利用の金額と自己負担:例

介護サービスは「単位」で表され料金が決まります。

以下、訪問介護でかかる単価と金額の一例です。

【身体介護】

| 時間 | 単位 | 費用 | 1割負担料金 |

| 20分未満 | 163 | 1,630円 | 163円 |

| 20分以上30分未満 | 244 | 2,440円 | 244円 |

| 30分以上1時間未満 | 387 | 3,870円 | 387円 |

| 1時間以上 (以降30分増すごとに) | 567 (+82) | 5,670円 (+820円) | 567円 (+82円) |

| 通院等の乗降介助 (1回あたり) | 97 | 970円 | 97円 |

【生活援助】

| 時間 | 単位 | 費用 | 1割負担料金 |

| 20分以上45分未満 | 179 | 1,790円 | 179円 |

| 45分以上 | 220 | 2,200円 | 220円 |

事業所によっては、サービス内容により異なる金額の加算がある場合もあります。

また、早朝や夜間などのサービスでは割増料金となります。

家族構成別 訪問介護サービス利用:例

要介護度3以上になると施設入所を検討されるケースが増えてきます。

「在宅でなんとか生活できるけど、○○だけ不安」

という方は訪問介護サービスを利用しながら、

住み慣れた自宅での生活も提案してもらえます。

①【一人暮らし】:例

| 要介護度 | 状況 | 利用サービス:例 | 月額自己負担 (1割) |

| 要介護1 | 日常生活は自立 足が悪いため杖歩行 | 【訪問介護】 買い物代行/週2回 (生活援助1回179単位) | 179円×2回/週 ×4回/月 =1,432円 |

②【夫婦二人暮らし】:例

| 要介護度 | 状況 | 利用サービス:例 | 月額自己負担 (1割) |

| 要介護1 (夫婦共) | 妻は車いす使用 自宅での入浴困難 日常生活は自立 夫は軽い認知症 排泄や食事は自立 【希望】 ・デイサービスで入浴/週2回 ・生活援助(調理)/週2回 生協等で食材は宅配 デイサービス利用以外の日に、 食事の作り置きで訪問介護利用 | 【訪問介護】 調理/週2回 (生活援助1回179単位) 【通所介護】 デイサービス(通常規模型) 8時間利用(658単位) 食事・入浴 | 【訪問介護】 179円×2回/週 ×4回/月 =1,432円 【通所介護】 通常規模型 658円×2日/週 ×4回/月 =5,264円 +食事代実費 平均500円/1回 =4,000円 利用合計 =10,696円 (一人分) 夫婦合計は×2 |

デイサービス利用の金額は、施設によって異なります。

他に、車いすや手すりなどの福祉用具レンタルも利用。

③【子供世帯と同居】:例

| 要介護度 | 状況 | 利用サービス:例 | 月額自己負担 (1割) |

| 要介護2 | 軽い認知症 食事・排泄に一部介助 平日は家族が仕事のため、 週3日デイサービス利用 【希望】 デイサービス以外の日は、 宅食のお弁当 訪問介護で 食事・服薬・排泄介助 | 【通所介護】 デイサービス(通常規模型) 8時間利用(658単位) 食事・入浴 【訪問介護】 食事・服薬・排泄介助 (身体介護30分以上1時間未満) 387単位/週2回 | 【通所介護】 通常規模型 658円×3日/週 ×4回/月 =7,896円 +食事代実費 平均500円/1回 =6,000円 【訪問介護】 387円×2回/週 ×4回/月 =3,096円 利用合計 =16,992円 |

デイサービス利用の金額は、施設によって異なります。

宅食のお弁当代や福祉用具のレンタル代なども別途必要。

訪問介護や通所介護など、様々なサービスを利用することで

少しでも自立に向けた生活が可能です。

一人暮らしなのか子供世帯と同居なのか、など

家族構成のちがいでも選択するサービスが変わってきます。

ケアマネジャーを中心とした地域の相談窓口でたくさん情報収集して、

それぞれにあったサービスを探してみましょう。

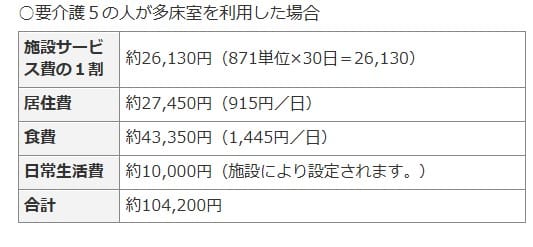

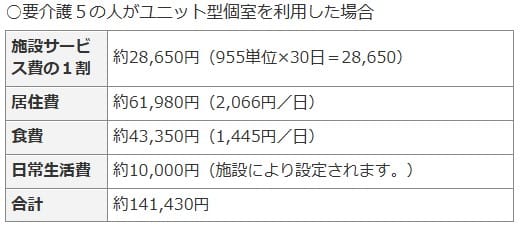

施設入所の場合の自己負担額:例

要介護度が3以上になると、施設への入所を検討する方が増えてきます。

施設によって金額は異なりますが、参考まで。

※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1ヶ月の自己負担の目安

厚生労働省の「サービスにかかる利用料」<施設サービス自己負担の1ヶ月あたりの目安>より抜粋

自己負担を軽減する制度

介護保険を利用するとしても、

状況に応じて回数を増やさないといけないこともあります。

回数が多くなれば当然負担額も高くなり、

家計を圧迫するかもしれません。

介護にかかる費用については、

可能な限りお子さんやご家族も含めて話し合っていければいいと思っています。

自己負担額を軽減できる制度についてもご紹介します。

- 高額介護サービス費制度

- 高額介護合算療養制度

- 医療費控除

制度の利用には申請が必要ですので、

自治体の相談窓口に一度お問い合わせください。

要介護認定の結果に不満

介護保険は本人、または家族が代理で申請できます。

代理での申請は、委任状の添付など必要な書類がありますので

手続き方法については市区町村の窓口にお問い合わせください。

もし要介護認定の結果が不服なら、

審査請求を行うことができます。

審査請求は、

- 認定結果の通知を受けた日から30日以内

に行う必要があります。

まとめ

介護保険、介護サービスについて

などとあわせて

- 在宅介護

- 施設介護

- サービスの特徴

- 費用

についてご紹介しました。

要介護度や状況、状態、生活のちがいで希望するサービスは大きく異なります。

例えば、自宅で可能な限り自立した生活を送りたい方には訪問介護や通所介護。

より手厚いケアが必要な方には介護老人福祉施設などが適しているでしょう。

複数のサービスを組み合わせることで、

より充実した介護生活を送ることができる場合もあります。

介護が必要な高齢者やそのご家族、

生活に支障がでて困ったり悩んだりしたときは

迷わず

- ケアマネジャー

- 市区町村の窓口

- 地域包括支援センター

などに相談しましょう。

専門家のアドバイスを受けることで、

より安心安全な介護サービス選びが可能になります。

介護保険サービスは重要な制度です。

より良い生活を送るために

状況を整理し、話し合い、どのサービスが最適か検討してみるといいと思います。